La reconstruction dans Minecraft

Les maisons à Mulhouse en 1224

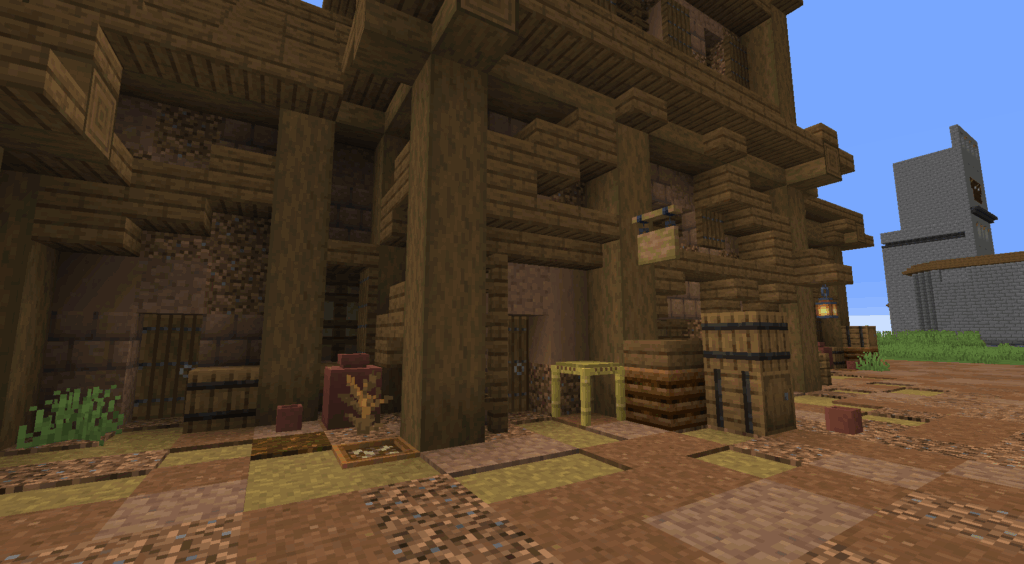

Au XIIIe siècle, les maisons de Mulhouse étaient principalement construites en bois, torchis (un mélange de terre et de paille), et à colombages. Les murs étaient recouverts de torchis fabriqué à partir de la terre locale, aux teintes brun-verdâtre, typiques du loess mulhousien, riche en calcaire.

Les colombages (les structures en bois apparentes) étaient sans doute visibles, bien qu’aucun document précis ne permette de décrire avec certitude l’architecture des maisons de Mulhouse à cette époque.

Les maisons entièrement en pierre étaient rares, et la brique n’était pas utilisée dans la région à cette période.

Fenêtres, portes et ouvertures

Les habitations restaient modestes et petites, généralement limitées à deux étages maximum. Les ouvertures (fenêtres et portes) étaient peu nombreuses et de petite taille.

Au rez-de-chaussée, on trouvait parfois une fenêtre arquée équipée d’un battant horizontal servant à ouvrir pour la clientèle, dans le cas d’une boutique, ou bien une porte cochère permettant le passage de charrettes.

Les fermetures se faisaient avec des volets en bois, des peaux, ou encore du papier huilé.

Les vitres, comme les culs de bouteilles ou vitraux, n’apparaîtront que plus tard et uniquement dans les demeures des plus aisés.

Toits et aménagement intérieur

Les toits étaient pentus et couverts de chaume, un matériau courant à l’époque.

Les murs restaient simples : des parois de torchis, parfois lisses, avec des colombages visibles.

À l’intérieur, le mobilier était rudimentaire : coffres, bancs en bois, tabourets, lits de bois. L’habitation ne comportait que l’essentiel.

La place de la Réunion au XIIIe siècle

Au cœur de la ville médiévale de Mulhouse, la place que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Place de la Réunion n’était pas encore un espace urbain animé comme aujourd’hui, mais plutôt un lieu aux fonctions bien différentes.

C’était une esplanade en terre battue, utilisée avant tout comme lieu de marché : on y vendait denrées, étoffes, outils, bétail… Et dans cette même terre, on y enterrait les morts, à la manière d’un cimetière, selon les usages du Moyen Âge.

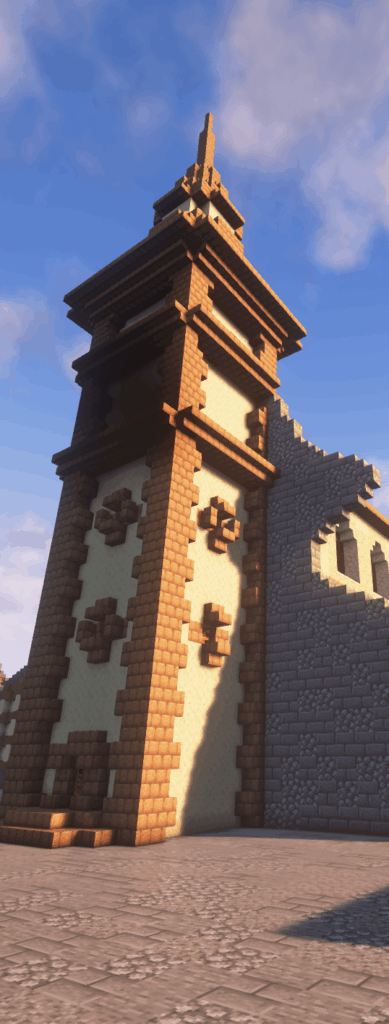

L’église Saint-Étienne, pierre fondatrice de la ville

Unique bâtiment communal en pierre à cette époque, l’église Saint-Étienne dominait la place. Elle servait de lieu de refuge, de prière et de rassemblement pour la population.

Construite dans un style roman simple et massif, l’église mesurait environ 37 mètres de long sur 13 mètres de large, et possédait un porche en façade.

Elle ne se trouvait pas encore à l’endroit où s’élève aujourd’hui le temple Saint-Étienne : elle était légèrement décalée vers le nord-ouest de la place actuelle.

Entre terre battue, échanges commerciaux, célébrations religieuses et rites funéraires, la place de la Réunion était déjà, en 1224, un espace central de la vie mulhousienne.

La vie dans les rues au Moyen Âge

Au XIIIe siècle, les rues de Mulhouse étaient faites de terre battue, sans pavés, sans trottoirs, ni éclairage. Au centre, une rigole creusée dans le sol permettait l’écoulement des eaux usées, des restes de cuisine et parfois même des déchets humains.

C’était un lieu de passage vivant et animé, mais aussi désordonné. On y croisait toutes sortes d’animaux : porcs, chèvres, volailles… autant d’éléments indispensables à la vie quotidienne des habitants, souvent élevés juste à côté des habitations.

Les odeurs étaient fortes, le sol boueux par temps de pluie, poussiéreux en été. Mais malgré cela, les rues étaient le cœur battant de la ville : on y discutait, on y vendait, on y jouait, on s’y rencontrait.